Agile Transformation von oben: Fünf C-Level-Fehler, die Initiativen scheitern lassen

Wie Du als Vorstand die Weichen richtig stellst – statt Tempo zu machen und Wirkung zu verlieren

Agile Transformation ist kein Kulturprojekt, sondern eine Systementscheidung. Wenn Du im C-Level das Label «agil» ausrufst, veränderst Du das Betriebssystem der Wertschöpfung: Zielbildung, Geldflüsse, Entscheidrechte und Lernzyklen. Deine Aufgabe liegt nicht im Takt der Sprints, sondern in der Architektur der Rahmenbedingungen. Du definierst, wofür die Organisation Energie einsetzt, wie Kapital gebunden wird, welche Risiken tragbar sind und nach welchen Ergebnissen gemessen wird. Erst wenn diese Ebenen klar und stabil sind, können Teams eigenständig entscheiden, priorisieren und liefern.

Beginne mit Richtung. Formuliere ein präzises Zielbild, das Kunden- und Unternehmensnutzen verbindet, und übersetze es in wenige überprüfbare Wetten. Keine Wunschliste, sondern ein Portfolio an Hypothesen mit expliziten Abbruchkriterien. Diese Richtung ist die Grundlage für Fokus: Du legst fest, was die Organisation jetzt nicht tut. Ohne dieses «Nein» wird Agilität zu Parallelbetrieb mit höherer Taktung und unverändertem Leerlauf.

Gestalte dann die Wertströme. Schneide die Organisation entlang von Produkten und Services, nicht entlang von Abteilungen. Ein Wertstrom trägt Ende-zu-Ende-Verantwortung von Idee bis Betrieb. Dazu gehören klar benannte Product Owner mit Mandat, Zugriff auf Kundendaten und Budgetverantwortung im Kleinen. Dein Beitrag: Schnittstellen reduzieren, Verantwortungen entflechten, Eskalation durch Entscheidungskompetenz vor Ort ersetzen.

Ordne die Finanzierung neu. Projektbewilligungen in Jahresrhythmen erzeugen Batch-Denken und künstliche Übergaben. Stelle stattdessen dauerhafte Produktbudgets bereit, die innerhalb definierter Leitplanken umschichtbar sind. Finanziere Lernergebnisse, nicht Meilensteine: Investiere in kleine Inkremente mit expliziten Lernzielen, erhöhe Mittel bei Evidenz, stoppe bei schwacher Traktion. So entsteht Tempo ohne Verschleiss.

Verankere Entscheidrechte dort, wo Information entsteht. Lege schriftlich fest, welche Entscheidungen Teams und Product Owner selbst treffen, welche Schwellenwerte eine höhere Instanz verlangen und welche Risiken vorab geregelt sind. «Policy by Design» statt Einzelgenehmigung: Sicherheits-, Compliance- und Qualitätsanforderungen werden als Leitplanken und automatisierte Kontrollen in die Delivery-Pipelines integriert. Du reduzierst Wartezeiten, ohne Kontrolle aufzugeben.

Etabliere einen verlässlichen Führungsrhythmus. Quartalsweise Geschäftsreviews mit Outcome-Fokus ersetzen Steering-Runden, die Output verwalten. OKR dienen als Brücke zwischen Strategie und Arbeit: wenige, verständliche Ziele, messbar über Ergebnisse beim Kunden, flankiert von Flow-Metriken. Ein Portfolio-Kanban schafft Transparenz über Initiativen, begrenzt parallele Vorhaben und macht Engpässe sichtbar. Führung zeigt Präsenz am Ort der Wertschöpfung, nicht nur in Gremien.

Miss, was Wirkung erzeugt. Ersetze Auslastungs- und Terminquoten durch ein schlankes Metrikenset: Kundennutzen (Adoption, Retention, Zufriedenheit), Flow (Lead- und Cycle-Time, Durchsatz, WIP), Qualität (Fehlerrate, Nacharbeiten) und Wirtschaftlichkeit (Unit Economics). Wenige Zahlen, regelmässig überprüft, mit klaren Reaktionen bei Abweichungen. Metriken sind kein Dekor, sondern Auslöser für Entscheidungen.

Schütze die Organisation vor Überforderung. Transformation scheitert häufig am Zuviel: zu viele Initiativen, zu rasch skaliert, zu wenig Tiefe. Setze WIP-Limits auch für das Executive-Team. Sequenziere. Starte dort, wo Engpässe den grössten Hebel haben: Architektur-Schulden abbauen, Plattform-Teams stärken, Freigaben automatisieren. Geschwindigkeit entsteht aus Fluss, nicht aus Druck.

Halte Dich aus dem Wie heraus und bekenne Dich zum Warum und Was. Wenn Du Roadmaps abzeichnest, Kapazitäten kleinteilig verschiebst oder Teamdesigns vorgibst, ziehst Du Entscheidungen zurück in die Spitze und nimmst Tempo aus dem System. Dein Hebel liegt in klaren Leitplanken, verlässlichen Ressourcen, konsequentem Fokus und einer Führungskultur, die Entscheiden dort fordert, wo Wissen vorhanden ist. So entsteht eine Umgebung, in der autonome Teams nicht nur schneller liefern, sondern vor allem das Richtige lernen und skalierbar wiederholen.

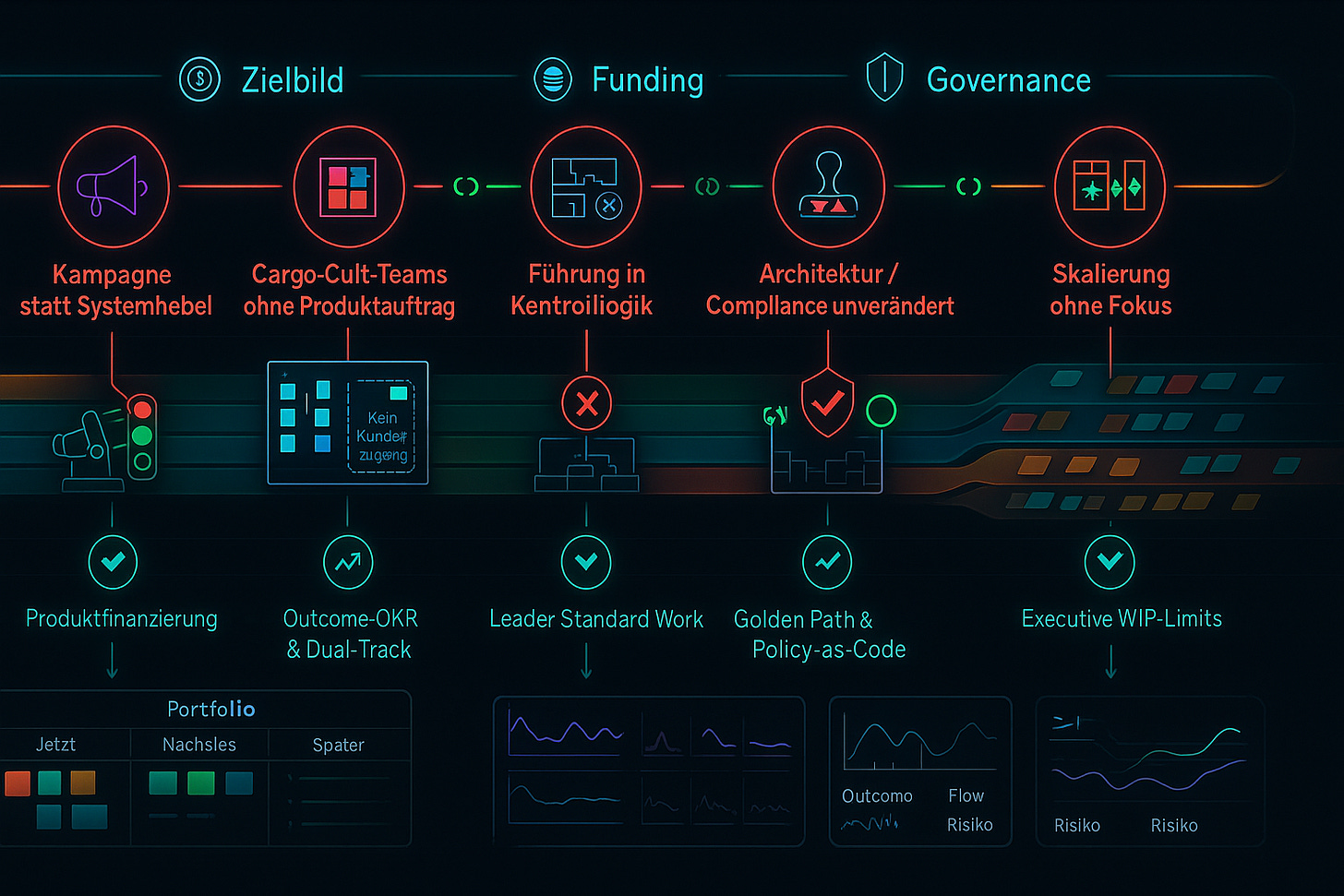

Fehler 1: Transformation als Kommunikationskampagne – ohne harte Systemhebel

Viele Top-Teams starten agil mit Townhalls, Leitbildern und Trainings. Wirkung entsteht so nicht. Wenn Budgetlogik, Anreizsysteme, Portfolio-Steuerung und Entscheidrechte unverändert bleiben, prallen neue Rituale auf alte Mechanik. Du erzeugst Aktivität ohne Durchsatz. Die Lead-Times bleiben hoch, die Kosten des Verzugs bleiben unsichtbar, die Teams liefern Output statt Ergebnis.

Kommunikation ersetzt keine Architekturarbeit. Systemhebel sitzen in drei Zonen: Finanzierung, Governance und Struktur der Wertströme. Solange Du Projekte jährlich bewilligst, CapEx-Denke pflegst und Meilensteine vergütest, förderst Du Batch-Grössen, Übergaben und Berichtsarbeit. Solange Steering-Gremien jede Weichenstellung freigeben, wartest Du statt zu lernen. Solange Abteilungen statt Produkte schneiden, zerfällt Ende-zu-Ende-Verantwortung.

Die Symptome erkennst Du rasch: OKR reden über Aufgaben, nicht über Kundennutzen. Dashboards zeigen Auslastung und Termintreue, nicht Adoption, Retention oder Durchsatz. Product Owner tragen Titel, aber keine Budgets. Teams warten auf externe Freigaben, Security und Compliance prüfen manuell am Ende, Portfolio-Listen wachsen ohne Abbruchkriterien. Internes Framing wird positiv, im Alltag bleibt alles beim Alten.

Drehe an den Hebeln, nicht an der Rhetorik. Stelle von Projekt- auf Produktfinanzierung um. Budgets gehören den Wertströmen, nicht einzelnen Vorhaben. Lege klare Leitplanken fest (Zielrendite, Risiko-Toleranz, Qualitätsstandards) und erlaube innerhalb dieser Leitplanken Umschichtungen durch die Produktverantwortlichen. Finanziere Hypothesen in kleinen Tranchen, erhöhe Mittel bei Evidenz, stoppe bei schwacher Traktion. So steuerst Du Kapital über Wirkung statt über Planerfüllung.

Ersetze Meilenstein-Governance durch Flow- und Outcome-Steuerung. Einrichtung eines Portfolio-Kanban mit WIP-Limits auf Executive-Ebene: Wenige Wetten gleichzeitig, sichtbare Engpässe, explizite «Stop/Go»-Zeitpunkte. Quartalsweise Geschäftsreviews fokussieren auf Kundeneffekte und Lernfortschritt, nicht auf Aktivitätslisten. Definiere Abbruchkriterien vor Start. Beende Vorhaben, die diese Kriterien verfehlen. Freigesetzte Mittel fliessen in Optionen mit besserer Traktion.

Verlagere Entscheidrechte dorthin, wo Information entsteht. Dokumentiere eine Decision-Right-Matrix: Welche Entscheidungen trifft das Team, welche der Product Owner, welche erfordern eine höhere Instanz, ab welchen Schwellenwerten. Integriere Sicherheit, Qualität und Compliance als «Policy-by-Design» in die Auslieferung: automatisierte Checks in CI/CD statt spätes Gatekeeping. Damit reduzierst Du Wartezeiten, erhöhst Reproduzierbarkeit und senkst Kontrollkosten.

Richte Metriken neu aus. Miss vier Dimensionen: Kunde (Adoption, NPS, Retention), Flow (Cycle-Time, Lead-Time, Durchsatz, WIP), Qualität (Fehlerrate, Nacharbeit) und Wirtschaftlichkeit (Unit Economics, Deckungsbeitrag pro Inkrement). Wenige Zahlen, klare Schwellen, definierte Reaktionen bei Abweichungen. Vergüte nicht Auslastung und Terminquote, sondern Ergebnis und Lernkurve des Produkts. Variable Anteile koppeln an Teams, nicht nur an Einzelpersonen.

Baue eine Kommunikationsarchitektur, die Arbeit sichtbar macht, statt eine Kampagne. Ein öffentliches Portfolio-Board, ein Obeya-Raum mit Zielbild, Leitplanken und aktuellen Kennzahlen, kurze schriftliche Entscheidprotokolle, transparente «Stop/Go»-Entscheide. Kommunikation dient hier der Steuerung, nicht der Stimmung.

Setze einen 90-Tage-Einstieg auf: Kartiere Wertströme, wähle drei Wetten mit überprüfbaren Hypothesen, installiere Executive-WIP-Limits, pilotiere Produktfinanzierung auf zwei Streams, führe QBR mit Outcome-Fokus ein, automatisiere eine zentrale Compliance-Kontrolle, streiche ein Freigabe-Gate. Danach bewertest Du Effekte auf Durchsatz und Lernzeit und skalierst nur, was messbar wirkt.

Kernaussage: Ohne Eingriff in Finanzierung, Entscheidrechte und Governance bleibt Agilität Folklore. Mit klaren Leitplanken, Produktbudgets, Portfolio-WIP und Outcome-Metriken verschiebst Du die Organisation vom Sagen zum Können.

Fehler 2: Cargo-Cult-Teams ohne Produktauftrag und kundenseitige Ziele

Viele Transformationen erzeugen Teams, die Sprints, Reviews und Retros beherrschen, aber keinen Produktauftrag tragen. Die Teams liefern Features auf Zuruf, gemessen an Velocity und Termintreue. Kundenseitige Ziele fehlen oder sind zu abstrakt, um Entscheidungen im Alltag zu leiten. Der Product Owner ist eine Poststelle zwischen Stakeholdern und Backlog, ohne Budget, ohne Zugang zu Nutzern, ohne Mandat zur Abwahl von Vorhaben. Das Ergebnis: mehr Output, gleichbleibende Wirkung.

Die Muster sind gut erkennbar. Roadmaps listen Liefergegenstaende, keine Probleme oder Hypothesen. Akzeptanzkriterien beschreiben Oberflaeche, nicht den beabsichtigten Nutzen. Adoption stagniert, Retention sinkt, Supporttickets bleiben hoch. Es gibt kaum Abschaltungen alter Funktionen, weil niemand Nutzen systematisch misst. Forschung findet ad hoc statt, oft nach gescheiterten Releases. Entscheidungen wandern zurück in Steering-Runden, weil Teams für Ergebnisrisiken weder Daten noch Entscheidrechte besitzen.

Die Ursache liegt in fehlender Produktorganisation. Solange die Struktur entlang Abteilungen und Projekten schneidet, bleiben Teams Lieferanten fremder Prioritaeten. Solange Sales, Betrieb oder Compliance den Kundenzugang kontrollieren, entstehen Proxy-POs. Solange Budgets an Projekte gebunden sind, wird Lernen zur unbezahlten Nebentaetigkeit. Solange Teams Komponenten statt Ende-zu-Ende-Flows verantworten, fragmentiert Verantwortung und niemand optimiert die gesamte Wertreise.

Setze den Rahmen neu und beginne mit einer präzisen Produktdefinition. Ein Produkt hat einen klaren Problemraum, eine Zielgruppe, ein Nutzenversprechen, messbare Erfolgskennzahlen und Grenzen. Dokumentiere diese Elemente in einem kompakten Product Charter. Benenne eine verantwortliche Person, die Prioritaeten setzen, Hypothesen finanzieren und Vorhaben stoppen darf. Verankere das Mandat schriftlich, inklusive Schwellenwerten für Eskalationen und einem SLA für Stakeholder-Anfragen.

Organisiere die Arbeit als Dual-Track: Discovery und Delivery mit explizitem Takt. Plane pro Team feste Discovery-Kapazitaet (zum Beispiel 15–25 Prozent), geführt von einem Product Trio aus Product Owner, Engineering Lead und Design/Research. Jede bedeutende Idee durchlaeuft denselben Pfad: Problembeleg (Daten, Beobachtungen, Kundenstimmen), Hypothese, kleinster geeigneter Test, definierte Erfolgsschwellen, Entscheid. Ein zentrales Lernlog macht Annahmen, Tests und Resultate übergreifend sichtbar. So werden Entscheidungen nachvollziehbar und wiederholbar.

Ausrichtung entsteht über Outcomes, nicht über Featurelisten. Formuliere Ziele in Kundensprache, mit Schwellenwerten und Zeitbezug: Zeit bis zum ersten erfolgreichen Use-Case senken, Aktivierungsrate erhöhen, Fehlbedienungen halbieren, Durchlaufzeit für ein Kernvorhaben kürzen. Kopple die Teamarbeit an wenige Ergebnismetriken, flankiert von Guardrails für Qualitaet, Risiko und Wirtschaftlichkeit. Teams entscheiden über Lösungen, solange sie innerhalb der Leitplanken bleiben und die Outcome-Ziele erreichen.

Schaffe Kundennähe als Regelbetrieb, nicht als Ausnahme. Jede Woche echte Nutzerkontakte, minimal eine Stunde Exposition pro Teammitglied, dokumentiert und ausgewertet. Ergaenze qualitative Einsichten mit Telemetrie: Ereignisse für Aktivierung, Nutzungstiefe, Abbrüche, Zeit bis Wert. Richte eine Experimentierfaehigkeit ein: Remote-Konfiguration, kontrollierte Ausspielung, datenschutzkonforme Auswertung, vorab definierte Stop-/Go-Regeln. So verkuerzt Du Lernzyklen und senkst die Kosten schlechter Entscheidungen.

Aendere die Roadmap-Form. Keine versprochene Liste von Features über vier Quartale, sondern ein Problem-/Wetten-Portfolio im Raster Jetzt/Nächstes/Später, mit klaren Abbruchkriterien. Jede Wette benennt Zielgruppe, Schmerzpunkt, Hypothese, Leitmetrik und geplante Tests. Transparenz ersetzt Sicherheitssimulation. WIP-Limits auf Portfolioebene verhindern Verdrängungseffekte und schützen die Tiefe der Arbeit.

Integriere Compliance, Sicherheit und Betrieb als Leitplanken in den Entwicklungsfluss. Definiere vorab nicht verhandelbare Policies (z. B. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, Tracability) und automatisiere deren Prüfung in der Pipeline. Lade die entsprechenden Funktionen früh in die Discovery ein, nicht als Gate am Ende. So entstehen weniger Spaetschaden und weniger Wartezeit.

Kopple Mittel an Evidenz. Teile Produktbudgets in kleine Tranchen, die an Lernfortschritt und Outcome-Belege gebunden sind. Erhoehe Mittel bei messbarer Traktion, stoppe bei verfehlten Schwellen. Variabler Verguetungsanteil für Produktverantwortliche richtet sich an Ergebnissen aus, nicht an Umfang gelieferter Funktionen. So verschiebst Du Verhalten von Planerfüllung zu Wirkungssteuerung.

Starte mit einem 90-Tage-Programm. In den ersten 30 Tagen: Produktgrenzen schärfen, Charter schreiben, Basis-Telemetrie aktivieren, zehn Nutzer für regelmaessige Gespraeche rekrutieren, Ausgangswerte für Kernmetriken erheben. In den nächsten 30 Tagen: drei priorisierte Hypothesen durch den Discovery-Pfad führen, erstes Problem-Portfolio publizieren, Experimentierfähigkeit produktiv setzen. In den letzten 30 Tagen: Outcome-OKR für das nächste Quartal festlegen, Budgettranche an Evidenz knüpfen, mindestens eine Funktion konsequent dekommissionieren, die keinen Nutzen mehr belegt.

Kernaussage: Ohne Produktauftrag, Kundenzugang und Outcome-Steuerung bleibt Agilitaet Kulisse. Mit klarer Produktdefinition, echtem Mandat, Dual-Track und messbarer Lernkurve triffst Du bessere Entscheidungen früher und erzeugst Wirkung, die über einzelne Releases hinaus trägt.

Fehler 3: Führung entwickelt sich nicht mit – Mindset bleibt Output- und Kontrolllogik

Agile Begriffe lassen sich rasch übernehmen, Führungsverhalten nicht. Wenn Du weiterhin Output, Auslastung und Terminquote priorisierst, erzeugst Du alte Reflexe im neuen Gewand: Steering-Committees verwalten Ampeln, Eskalationen ersetzen Entscheidungen vor Ort, Statuspräsentationen verdrängen Kundensignale. Teams lernen, was Du belohnst. Fragst Du nach Umfang und Planerfüllung, bekommst Du Umfang und Planerfüllung. Fragst Du nach Wirkung, Hypothesen und Lernkurve, verschiebst Du Verhalten auf Ergebnisse.

Das Leitsymptom ist Entscheidungslatenz. Zwischen Signal und Entscheidung vergehen Tage, bis Gremien tagen, Freigaben zirkulieren, Risiken erneut bewertet sind. In dieser Zeit stauen sich Tickets, Deadlines rücken näher, Qualität leidet. Miss diese Latenz explizit. Setze Service Levels für Führungsentscheidungen: Welche Entscheidungen müssen innerhalb von 24, 48 oder 120 Stunden fallen, auf welcher Ebene, mit welchen Schwellenwerten. Entscheidungen, die nicht fristgerecht fallen, gelten als delegiert an die niedrigste sinnvolle Ebene. So wächst Verantwortungsfähigkeit dort, wo Information entsteht.

Verändere Deinen Fragenkatalog. Ersetze „Wie viele Story Points? Wie viel Prozent fertig?“ durch fünf Prüfsteine: 1) Welches Kundenproblem lösen wir; welcher Nachweis? 2) Welches Ergebnis bis wann; welcher Schwellenwert definiert Erfolg? 3) Welche Annahmen sind kritisch; welcher kleinste Test senkt das Risiko? 4) Wo stockt der Fluss; welche Wartezeiten dominieren? 5) Welche Entscheidung braucht das Team von uns; bis wann. Diese fünf Fragen sind ein Verhaltensanker, der über Meetings hinweg Konsistenz schafft.

Gestalte „Leader Standard Work“. Lege feste Routinen fest: wöchentliches Gemba (Go See) in den Wertströmen, ein 30-minütiges Blocker-Review nur für Entscheidungen und Impediment-Abbau, ein monatliches Architektur/Plattform-Forum mit Fokus auf Leitplanken, ein quartalsweiser Outcome-Review (QBR) im Obeya-Format. Im Gemba gilt: Beobachten, Fragen, Hindernisse dokumentieren, keine spontanen Versprechen. Innerhalb von 48 Stunden rückmelden, was entschieden oder entfernt wurde. So entsteht Verlässlichkeit, nicht Anwesenheitstheater.

Führe Leadership Dojos ein. Nicht als Seminar, sondern als Übungsbetrieb mit realen Fällen. Moduliere schwierige Situationen: widersprüchliche Stakeholderziele, Security-Fundamentals vs. Time-to-Market, Incident mit Reputationsrisiko. Beobachter protokollieren Entscheidungen und Sprache. Feedback erfolgt entlang klarer Kriterien: Klarheit des Zielbilds, Umgang mit Risiken, Delegationsgrad, Tempo der Entscheidung, Qualität der Fragen. Jede Session endet mit einer konkreten Verhaltensübung bis zum nächsten Termin. Lernen wird messbar.

Passe Anreize an. Variable Vergütung auf C-Level koppelt an Portfolio-Outcomes (Adoption, Retention, Unit Economics), an Fluss (Lead- und Cycle-Time, Durchsatz, WIP) und an Führungshabits (Entscheidungslatenz, Delegationsquote, Anteil automatisierter Kontrollen statt manueller Gates). Streiche Kennzahlen, die Auslastung und Aktivität belohnen. Führe „Executive WIP-Limits“ ein: maximal drei parallel geführte strategische Wetten pro Mitglied der Geschäftsleitung. Jedes neue Thema ersetzt ein bestehendes. So schützt Du Tiefe.

Brich die alte Eskalationslogik. Dokumentiere eine Decision-Right-Matrix, die nicht nur formale Zuständigkeiten, sondern Schwellen definiert: Budget, Risiko, Architektur. Ergänze ein „Default-to-Yes“-Prinzip für Teams innerhalb definierter Leitplanken. Compliance, Sicherheit und Qualität wirken als Policy-by-Design in Pipelines statt als Spätgate. Für Abweichungen gilt „Just Culture“: Ursachenanalyse ohne Schuldzuweisung, Massnahmen an Systemhebeln zuerst (Automatisierung, Schnittstellenreduktion, Klarheit der Policies).

Entzünde Kundenfokus auf Führungsebene. Jede QBR startet mit Kundensignalen, nicht mit internen Aktivitäten: Nutzungstiefe, Zeit bis Wert, Abbruchpfade, Support-Hotspots, Deckungsbeitrag pro Inkrement. Nur Entscheidungen, die diese Signale verändern, sind relevant. Alles andere wandert aus dem Führungstakt in asynchrone Formate oder in die Verantwortung der Produktbereiche.

Investiere in produktseitige Führungsfähigkeit. Viele Executives kennen die Mechanik klassischer Projekte, aber nicht die Praxis von Discovery, Pricing, Experimentdesign und Telemetrie. Schaffe ein Curriculum: Systems Thinking und Flow, Produktstrategie und Portfolio, Evidenzbasierte Entscheidungen, Risiko- und Compliancedesign in Continuous Delivery. Kopple Teilnahme an die Verantwortung für Wertströme und an konkrete Verbesserungsziele (z. B. Halbierung der Entscheidungslatenz, Verdopplung des Anteils automatisierter Kontrollen).

Starte mit einem 12-Wochen-Fahrplan. Woche 1–2: Ausgangsmessung (Entscheidungslatenz, Delegationsquote, Anteil Outcome-Metriken in Reviews), Festlegung von Executive WIP und Decision SLAs. Woche 3–6: Dojo-Kohorte, Gemba-Routine einführen, Blocker-Review etablieren, drei Policies in die Pipeline automatisieren. Woche 7–10: Erste Portfolio-Wette anhand Outcome-Schwellen nachsteuern, mindestens eine Steering-Runde in ein Obeya-Review überführen, variable Vergütungsanteile justieren. Woche 11–12: Effektmessung, Anpassung der Leitplanken, Skalierungsentscheid auf Basis der gemessenen Verbesserungen.

Kernaussage: Ohne Führungsentwicklung bleibt Agilität ein Sprachspiel. Wenn Du Deine Fragen, Deine Routinen, Deine Anreize und Deine Entscheidmechanik änderst, entsteht ein System, das Wirkung vor Aktivität stellt und Geschwindigkeit aus Fluss, nicht aus Druck gewinnt.

Fehler 4: Architektur, Compliance und Risiko bleiben unverändert – Flow erstickt

Wenn die technische Basis und die Kontrollen gleich bleiben, prallen agile Arbeitsweisen auf alte Reibflächen. Monolithische Systeme, manuelle Freigaben und periodische Release-Fenster erzeugen Wartezeit. Jede Abhängigkeit verlängert die Lead-Time, jedes Gate verschiebt Entscheidungen nach oben. Der Betrieb stabilisiert durch Change-Freeze, die Entwicklung umgeht mit Workarounds. So steigen Bestände, Nacharbeit und Frust, während die Wirkung beim Kunden stagniert.

Die Symptome sind deutlich: Release-Zyklen im Monats- oder Quartalstakt, Change Advisory Boards als Engpass, Ticket-Schlangen zwischen Entwicklung, Test, Security, Betrieb. Tests laufen spät und manuell, Audit-Nachweise werden in Excel gepflegt, Produktionslogs sind nicht revisionssicher. Architekturentscheidungen bündeln Risiko: kleine Änderungen benötigen breite Regression, weil Kopplungen hart und implizit sind. Feature-Flags fehlen, Rollbacks dauern, Incident-Zeiten steigen.

Die Ursache liegt in fehlender Entkopplung und in Kontrollen, die als Event am Ende wirken statt als Leitplanke im Fluss. Solange Domänen nicht sauber geschnitten sind, bleibt jeder Release ein Grossereignis. Solange Compliance als Einzelfallprüfung arbeitet, dominiert Kalendereinfluss über Qualität. Solange Infrastruktur per Hand konfiguriert wird, entstehen Schneeflocken-Umgebungen, die sich nicht verlässlich reproduzieren lassen.

Die Gegenmassnahme beginnt mit Architekturhygiene. Schneide entlang fachlicher Domänen, nicht entlang Schichten. Reduziere Kopplung über klar definierte Schnittstellen, nutze asynchrone Kommunikation, wo Latenz tolerierbar ist. Für bestehende Monolithen setze auf das Strangler-Muster: kritische Flows zuerst herauslösen, Stabilitätsgrenzen hart ziehen, alte Pfade systematisch dekommissionieren. Jede Entkopplung muss in messbare Effekte auf Lead-Time und Fehlerrate übersetzt werden; sonst ist sie Verschönerung.

Parallel dazu entsteht ein Plattformangebot. Ein kleines, schlagkräftiges Plattform-Team liefert „Golden Paths“: vorintegrierte CI/CD-Pipelines, Observability-by-Default, Secret-Management, standardisierte Basis-Images, Self-Service-Umgebungen. Entwickler erhalten eine sichere Voreinstellung, die ohne Ticketmarathon funktioniert. So verschiebst Du Expertise in die Vorleistung und senkst die Variabilität. Plattformen sind Produkte: Roadmap, SLOs, Telemetrie, Kundengespräche mit den Teams.

Compliance wird zu Policy-by-Design. Lege einen schlanken Kontrollkatalog fest, abgestuft nach Risikotier (z. B. öffentlich, intern, vertraulich, reguliert). Jedes Control erhält eine technische Prüfmethode: statisch (Code, IaC, Abhängigkeiten), dynamisch (Tests, Scans), Laufzeit (Monitoring, Audit-Logs). Diese Prüfungen laufen automatisiert in der Pipeline und in der Umgebung. Evidenz entsteht fortlaufend und revisionssicher. Einzelgenehmigungen weichen definierten Schwellen: Zwei-Personen-Regel in Merge-Requests, verpflichtende Checks vor Deploy, automatische Blocker bei Verletzungen.

Risikosteuerung wird explizit. Formuliere Risk-Appetite-Statements pro Wertstrom: Welche Ausfallzeit ist tragbar, welche Datenkategorien werden berührt, welche externe Verpflichtung gilt. Daraus folgen Leitplanken für Deployment-Strategien: Canary, Blue-Green, Feature-Toggles, Progressive Delivery. Rollback ist Pflichtpfad, nicht Notlösung. Incident-Management verknüpft technische Telemetrie mit Kundensignalen; MTTR zählt mehr als Mean Time Between Failures, weil Lernzeit über Stabilität entscheidet.

Governance richtet sich auf Fluss aus. Ersetze Change-Freeze durch kleine, häufige Änderungen mit hoher Beobachtbarkeit. CAB-Sitzungen werden auf wenige, klar definierte Hochrisiko-Änderungen begrenzt. Alles andere folgt dem standardisierten Pfad: trunk-basierte Entwicklung, kurze Branch-Lebensdauer, automatisierte Tests, Security-Scans, SCA mit Software Bill of Materials, Infrastruktur als Code mit verpflichtender Review. Die SoD-Anforderung wird in der Toolchain durchgesetzt, nicht durch organisatorische Übergaben.

Miss, ob die Massnahmen wirken. Nutze ein kompaktes Set: Deployment-Frequenz, Lead-Time für Änderungen, Change-Fail-Rate, MTTR. Ergänze Wartezeit-Analysen entlang der Pipeline: Zeit bis Review, Zeit bis Teststart, Zeit bis Freigabe. Für Compliance zählt der Anteil automatisiert geprüfter Controls, die Zeit zur Evidenzbereitstellung und die Zahl später Findings. Ziel ist nicht maximale Kontrolle, sondern reproduzierbare Qualität mit minimaler Entscheidungslatenz.

Setze einen 90-Tage-Plan auf. In den ersten 30 Tagen kartierst Du die Wertströme technisch: Kopplungen, Freigaben, Wartezeiten. Du wählst einen Stream als Pilot, definierst Risikotier und Zielwerte für DORA-Metriken. In den nächsten 30 Tagen stellst Du den Golden Path bereit: Build → Test → Scan → Deploy mit verpflichtenden Checks, aktivierst Basis-Telemetrie und führst Feature-Flags ein. Mindestens ein manuelles Gate entfällt und wird durch Policy-Prüfungen ersetzt. In den letzten 30 Tagen ziehst Du den ersten fachlichen Teilkontext aus dem Monolithen, fährst zwei Produktionsdeployments pro Woche, prüfst Audit-Evidenz aus den Pipelines und setzt ein verbindliches Rollback-Verfahren durch. Am Ende entscheidest Du über Skalierung, basierend auf gemessener Lead-Time, Fail-Rate und MTTR.

Kernaussage: Ohne Entkopplung, Plattform und automatisierte Kontrollen bleibt Agilität eine Ankündigung. Mit klar geschnittener Architektur, Policy-by-Design und einem produktiven Golden Path verkürzt Du Lernzyklen, senkst Risiko real und erhöhst die Liefertreue – täglich, nicht quartalsweise.

Fehler 5: Skalierung ohne Fokus – zu viele Streams, zu wenig Tiefe

Viele Transformationen scheitern nicht an fehlender Ambition, sondern an zu viel gleichzeitiger Ambition. Wenn Du zehn Priorität-1-Initiativen parallel führst, halbierst Du nicht die Zeit bis zum Ergebnis, Du vervielfachst Wartezeiten, Übergaben und Kontextwechsel. Teams verteilen ihre Aufmerksamkeit über zu viele Baustellen, Product Owner fragmentieren Discovery, Führung verteilt Kapital nach Sichtbarkeit statt nach Evidenz. Das System erzeugt Aktivität, aber keine Tiefe. Lernkurven bleiben flach, technische Schulden wachsen, Entscheidungen rutschen in Kompromisse.

Die Symptome sind stabil: überfüllte Portfolios, ständig wechselnde „Top-3“, Projekte ohne definierte Abbruchkriterien, Objectives mit zu vielen Key Results, die nichts beenden. Work-in-Progress steigt, Durchsatz sinkt. Die mittlere Altersstruktur offener Vorhaben verschiebt sich nach oben. In Reviews dominieren Rechtfertigungen, warum etwas noch nicht fertig ist. Der Fluss bricht an Schnittstellen, weil Verantwortungen überlappen und niemand Kapazität für Integration einkalkuliert. In der Folge kippt Governance in Mikromanagement, weil Fortschritt unklar bleibt.

Das Gegenmittel heisst Sequenzierung und explizite Kapazitätsführung auf allen Ebenen. Setze WIP-Limits für das Executive-Portfolio (z. B. maximal fünf strategische Wetten konzernweit, pro ExCom-Mitglied maximal drei aktive Themen). Eine neue Wette startet nur, wenn eine andere beendet oder aktiv beendet wurde. Lege für jeden Wertstrom eine Kapazitätsverteilung fest (Run/Improve/Innovate), damit Betrieb und Schuldentilgung nicht zugunsten neuer Vorhaben verdrängt werden. Plane Initiativen in standardisierten Einheiten (z. B. 8–12 Wochen), die jeweils ein überprüfbares Ergebnis liefern: messbarer Kundeneffekt, abgebauter Engpass, freigeschaltete Fähigkeit.

Priorisiere nach Wirkung pro Zeit. Nutze eine einfache Entscheidregel wie CD3 (Cost of Delay geteilt durch Dauer): Hoher Nutzen bei kurzer Dauer gewinnt. Ersetze Gießkanne durch Sequenz: wenige Wetten, tief gearbeitet, mit klaren Stop/Go-Zeitpunkten. Jede Wette beginnt mit einem präzisen Zielbild, definierten Outcome-Schwellen und einem Kill-Switch, der ohne Zusatzgremien gezogen werden kann. Freigesetzte Mittel fliessen nicht automatisch in Nachfolger, sondern gehen in einen gemeinsamen Pool, der nach aktualisierter Evidenz zugeteilt wird.

Strukturiere das Portfolio als Obeya mit drei Zeithorizonten: Jetzt (laufende Zyklen mit Outcomes und Blockern), Nächstes (vorbereitete Wetten mit expliziten Annahmen und Tests), Später (Optionen mit geringer Bindung). Sichtbarkeit ersetzt Übersteuerung. Für jeden Eintrag sind Decision Owner, Leitmetrik, Abbruchkriterium und nächste Ungewissheit dokumentiert. Entscheidungen erfolgen im Takt (z. B. alle 6–8 Wochen) und sind verbindlich: starten, fortsetzen, stoppen, parken.

Schütze Tiefe in den Teams. Verbiete verdeckte Nebenströme: Kein Start ohne gesichertes Team-Slot und definierte Entlastung im Bestand. Reduziere Kontextwechsel explizit: pro Person maximal zwei aktive Themen, pro Team maximal zwei parallele Initiativen. Lege eine Discovery-Quote fest, die nicht verhandelbar ist, damit Produktentscheidungen weiterhin auf Evidenz beruhen. Verankere Integrationskapazität im Plan, statt sie am Ende „dazuzunehmen“. Architektur- und Plattform-Themen laufen als Wetten mit eigenen Outcomes (z. B. verkürzte Lead-Time, höhere Deployment-Frequenz), nicht als diffuse „Hintergrundarbeit“.

Ausrichtung entsteht über wenige harte Kennzahlen. Auf Portfolioebene zählen: Anteil erfüllter Outcome-Schwellen pro Zyklus, mittleres Alter aktiver Initiativen, Durchsatz (fertige Wetten/Zyklus), WIP/Throughput-Verhältnis, Anteil gestoppter Vorhaben mit Reallokation innerhalb eines Zyklus. Auf Teamebene: Cycle-Time, Work-Item-Age, Flow-Distribution (neues Feature/Schulden/Incidents), sowie eine simple Fokus-Metrik (aktive Themen pro Kopf). Diese Zahlen sind Entscheidungswerkzeug, nicht Dekoration. Abweichungen lösen Handlung aus: stoppen, entkoppeln, sequenzieren.

Budgetlogik folgt dem Fokus. Stelle von Linienbudgets pro Projekt auf Rahmenbudgets pro Wertstrom um, mit variabler Tranche je Wette und Quartal. Die nächste Tranche fliesst nur bei erreichten Outcome-Schwellen. So verknüpfst Du Kapital mit Lernfortschritt. Vermeide Vorab-Blockierungen grosser Summen, die politisch schwer zu stoppen sind. Kleinteilige Zuteilungen mit klaren Schwellen senken Versenkungskosten und erhöhen die Bereitschaft zum Abbruch.

Sichere die Führungskapazität. Führe Executive-WIP-Limits mit Konsequenz: Jedes neue Thema ersetzt ein bestehendes. Kalender spiegeln die Prioritäten: fixe Zeitblöcke für Obeya, für Blocker-Entscheide und für Gemba in den betroffenen Wertströmen. Streiche Meetings, die nicht unmittelbar auf Entscheidungen einzahlen. Delegiere Status in asynchrone Formate, halte synchrone Zeit frei für Entscheidungen an echten Engpässen.

Starte mit einem 90-Tage-Fokusprogramm. Tage 1–15: Portfolio inventarisieren, Initiative-Age erheben, CD3 grob bewerten, WIP-Limits setzen, Kill-Kriterien nachschärfen. Tage 16–45: drei Wetten sequenzieren, alle anderen parken oder beenden; Obeya aufbauen; Outcome-Schwellen und Messpfade aktivieren; Team- und Executive-WIP technisch in Tools erzwingen. Tage 46–75: ersten Review-Takt fahren, mindestens eine Wette stoppen und Mittel umschichten; Kontextwechsel-Quote pro Team halbieren; Integrationskapazität verankern. Tage 76–90: Effekte messen (Durchsatz, Cycle-Time, Anteil erfüllter Outcomes), Limits feinjustieren, Skalierungsentscheid treffen – erst dann weitere Wetten öffnen.

Kernaussage: Breite ohne Tiefe verbrennt Kapital und Glaubwürdigkeit. Fokus mit klaren Wetten, harten WIP-Limits und regelmässigen Stop/Go-Entscheiden erzeugt Fluss, Lerngeschwindigkeit und messbare Wirkung. Du gewinnst nicht durch mehr gleichzeitige Arbeit, sondern durch weniger gleichzeitige Arbeit, die konsequent zu Ende geführt wird.

Leitplanken und Navigationshilfe: So setzt Du die Gegenmassnahmen um

Definiere wenige, harte Leitplanken, die Entscheidungen beschleunigen und Delegation absichern. Ergänze sie durch einen festen Führungstakt, ein schlankes Metrikenset und ein sichtbares Portfolio-Board. So entsteht Steuerung über Evidenz statt über Meinung.

Leitplanken für Führung und System

Zielbild und Wetten: Ein präzises Zielbild mit drei bis fünf strategischen Wetten. Jede Wette besitzt Hypothesen, Outcome-Schwellen, Abbruchkriterien und einen Decision Owner.

Produkt vor Projekt: Dauerhafte Budgets pro Wertstrom. Finanzierung in kleinen Tranchen, gebunden an Evidenz.

Entscheidrechte am Ort der Information: Decision-Right-Matrix mit Schwellenwerten für Budget, Risiko und Architektur. Nicht entschiedene Punkte fallen nach Fristende an die tiefere Ebene.

Policy-by-Design: Sicherheits-, Compliance- und Qualitätsanforderungen als automatisierte Kontrollen in der Pipeline, nicht als Spätgate.

Executive-WIP-Limit: Maximal fünf aktive Wetten konzernweit; pro ExCom-Mitglied maximal drei parallele Themen. Start nur gegen Stopp.

Führungstakt und Gremien

Wöchentlich: 30 Minuten Blocker-Review mit Entscheidpflicht (keine Statusrunden). Gemba in einem Wertstrom mit dokumentierten Hindernissen und Rückmeldung binnen 48 Stunden.

Monatlich: Architektur-/Plattform-Forum zu Leitplanken, technischen Schulden, Golden Path und DORA-Trends.

Im 6–8-Wochen-Takt: Portfolio-Obeya mit Start/Fortsetzen/Stoppen/ Parken-Entscheiden je Wette.

Quartalsweise (QBR): Outcome-Review mit Kundensignalen, Flow-Metriken und Kapitalallokation für die nächsten Tranchen.

Artefakte für Transparenz

Obeya/Portfolio-Board: Jetzt/Nächstes/Später, je Eintrag mit Zielgruppe, Hypothese, Leitmetrik, Abbruchkriterium, Decision Owner.

Decision Log: Kurze, verbindliche Entscheidnotizen mit Datum, Annahmen, Gültigkeit.

Lernlog: Überblick über Tests, Evidenz, Resultate und nächste Ungewissheit.

Golden Path: Dokumentierte Standard-Pipeline (Build → Test → Scan → Deploy), Observability-Baseline, Feature-Flag-Leitfaden, Rollback-Prozedur.

Metrikenset und Schwellen

Kunde: Aktivierung/Adoption, Retention, Zeit bis erstem Wert.

Flow (DORA+): Deployment-Frequenz, Lead-Time für Änderungen, Change-Fail-Rate, MTTR; zusätzlich Work-Item-Age und WIP.

Qualität: Fehlerrate, Nacharbeitsquote, Anteil automatisch geprüfter Controls.

Wirtschaftlichkeit: Unit Economics je Inkrement, Deckungsbeitrag pro Produktpfad.

Schwellenbeispiele: Lead-Time −30 % in 2 Quartalen, Deployment-Frequenz ≥ 2/Woche im Pilot, Change-Fail-Rate ≤ 10 %, Anteil automatisierter Controls ≥ 80 %, MTTR ≤ 2 h für mittlere Incidents. Verfehlung löst definierte Reaktionen aus: entkoppeln, stoppen, Budget umschichten.

Rollen und Verantwortungen (kompakt)

ExCom/VR: Zielbild, Leitplanken, WIP-Limits, Kapitaltranche. Entscheidet Stop/Go im Portfolio-Takt.

Wertstrom-Lead (PO/Produktleitung): Outcome-OKR, Hypothesen, Sequenzierung, Budgeteinsatz innerhalb Leitplanken.

Plattform-Lead: Golden Path, SLOs für Build/Deploy/Observability, Automatisierungsquote.

Risk/Compliance: Kontrollkatalog, Risikotier, Prüfpfade in Pipeline, laufende Evidenz.

Team-Leads (Tech/Design): Entkopplung, Telemetrie, Feature-Flags, Rollback, Qualität am Ort der Entstehung.

12-Monats-Fahrplan

Quartal 1 – Grundlagen und Pilot

Zielbild schärfen, drei Wetten definieren, Executive-WIP setzen.

Decision-Right-Matrix und Policy-by-Design-Katalog veröffentlichen.

Produktfinanzierung pilotieren in zwei Wertströmen (Tranche-Logik).

Golden Path für einen Stream produktiv; Basis-Telemetrie aktivieren.

Obeya aufbauen; erstes Portfolio-Review mit expliziten Stop/Go-Regeln.

Quartal 2 – Entkopplung und Messbarkeit

Strangler-Schnitt für einen Kernfluss aus dem Monolithen.

DORA-Metriken verpflichtend, Work-Item-Age in Reviews.

Discovery-Quote je Team festlegen (15–25 %), Experimentierfähigkeit live.

Erste manuelle Freigabe durch automatisierte Policy ersetzen.

Variabler Vergütungsanteil auf Outcome-Metriken anpassen.

Quartal 3 – Skalierung über Leitplanken

Golden Path auf weitere Streams ausrollen; Plattform-SLOs publizieren.

Portfolio-Sequenzierung konsequent: zwei Wetten aktiv, andere parken.

Kill-Switch erstmals ziehen und Mittel umschichten.

Risk-Appetite-Statements je Wertstrom, Progressive Delivery verankern.

Architektur-Schulden abbauen mit messbarem Effekt auf Lead-Time.

Quartal 4 – Konsolidierung und Tiefe

Review der Leitplanken, WIP-Feinjustierung, Budget-Tranchierung verstetigen.

Zweiter Strangler-Schnitt; Deployment-Frequenz im Regelbetrieb erhöhen.

Audit-Evidenz vollständig aus Toolchain generieren; manuelle Listen abschaffen.

Portfolio-Durchsatz und mittleres Initiativenalter als Steuergrösse etablieren.

Skalierungsentscheid: neue Wetten erst nach erfüllten Outcome-Schwellen.

Budget- und Entscheidlogik

Tranche pro Quartal und Wette, Freigabe nur bei Evidenz (Leitmetrik erreicht, Lernziele belegt, Risiko im Rahmen).

Stop-Prämie: politisch sauberes Beenden belohnen, Versenkungskosten vermeiden.

No-Gantt-Regel: Roadmaps benennen Probleme und Wetten, keine Featurelisten.

Fokus- und Kapazitätsregeln

Pro Team maximal zwei parallele Initiativen, pro Person maximal zwei aktive Themen.

Kapazitätsmix pro Wertstrom: Run/Improve/Innovate (z. B. 60/25/15) explizit.

Integrationskapazität fest im Plan; keine „Ende-Integration“.

Risiko, Compliance, Sicherheit

Risikotier pro Vorhaben mit Prüfpfad (statisch/dynamisch/Laufzeit).

Zwei-Personen-Review in Code und IaC; SBOM verpflichtend.

Rollback-Zeit als SLO; Incident-Drills quartalsweise.

Startpaket in 30 Tagen

Zielbild und drei Wetten veröffentlichen.

Executive-WIP-Limit beschliessen.

Obeya-Board live schalten.

Decision-Right-Matrix und Policy-Katalog publizieren.

Golden-Path-Pilot in einem Wertstrom aktivieren.

QBR-Kalender und Blocker-Review fixieren.

Metrikenset instrumentieren und Baseline erheben.

Stop-Doing-Liste

Keine neuen Initiativen ohne freien Slot.

Keine Steering-Runden ohne Entscheidbedarf.

Keine Budgetfreigabe ohne Hypothese und Abbruchkriterium.

Keine manuelle Compliance-Checkliste parallel zur Pipeline-Evidenz.

Keine Feature-Roadmaps ohne Outcome-Ziele und Messpfad.

Abschliessende Gedanken

Agile Transformation gelingt nicht durch Sprache oder Rituale, sondern durch Systemarbeit. Wenn Du im C-Level Verantwortung übernimmst, veränderst Du Kapitalflüsse, Entscheidrechte und Kontrollmechanik. Erst diese Eingriffe schaffen die Bedingungen, unter denen Teams rasch lernen und verlässlich liefern. Ohne sie bleibt Agilität Kulisse.

Die fünf Fehler zeigen denselben Kern: alte Steuerlogik in neuer Verpackung. Eine Kampagne ersetzt keine Produktfinanzierung. Teams ohne Produktauftrag erzeugen Aktivität ohne Nutzen. Führung, die in Output- und Kontrollmustern verharrt, erhöht Entscheidungslatenz. Architektur, Compliance und Risiko als Spätgate ersticken Fluss. Skalierung ohne Fokus verteilt Aufmerksamkeit, statt Wirkung zu vertiefen.

Das Gegengewicht sind klare Leitplanken. Produkt vor Projekt, Tranche vor Jahresetat, Entscheidrechte am Ort der Information, Policy-by-Design statt Einzelgenehmigung, Executive-WIP-Limits statt Sammelsurium. Transparenz entsteht über ein Portfolio-Obeya und ein kompaktes Metrikenset, das Kundeneffekt, Flow, Qualität und Wirtschaftlichkeit sichtbar macht. Entscheidungen folgen Evidenz, nicht Hierarchie.

Führung wird zum Engpass oder zum Beschleuniger. Du beschleunigst, wenn Du Fragen änderst, Routinen verbindlich machst und Anreize an Outcomes koppelst. Du verlangsamst, wenn Du Roadmaps abzeichnest, Kapazitäten micromanagst und Auslastung belohnst. Die Wahl ist operativ sichtbar: in Lead-Times, Deployment-Frequenz, Abbruchquoten und im Anteil gestoppter Vorhaben, die Kapital freisetzen.

Technik ist kein Nebenschauplatz. Entkopplung, Golden Path, Telemetrie und automatisierte Kontrollen reduzieren Risiko real, senken Nacharbeit und verschieben Audit von Excel zu Revisionssicherheit aus der Pipeline. Damit werden kleine, häufige Änderungen tragfähig. Geschwindigkeit entsteht aus reproduzierbarem Fluss, nicht aus Druck.

Fokus ist die knappe Ressource. Wenige Wetten, tiefe Arbeit, klare Stop/Go-Entscheide und ein Kill-Switch senken Versenkungskosten. Sequenzierung ist strategisch, nicht defensiv. Sie macht Fortschritt messbar und verschiebt Kapital in Optionen mit höherer Traktion.

Beginne jetzt mit einem 30-Tage-Paket: Zielbild und drei Wetten, Executive-WIP-Limit, Portfolio-Obeya, Decision-Right-Matrix, Policy-Katalog, Golden-Path-Pilot, QBR-Takt. Danach misst Du Effekte und skalierst nur, was nachweislich wirkt. So entsteht eine Transformation, die nicht schneller redet, sondern schneller lernt – und die Wirkung beim Kunden zum Taktgeber macht.